Depuis plus de cent ans, les studios Disney enchantent le monde avec leurs histoires merveilleuses et leurs chansons inoubliables. Ces récits ne sont pas seulement le reflet de l’imaginaire, ils sont aussi le miroir des époques qui les ont vus naître. Chaque film porte en lui une empreinte culturelle, un condensé des représentations, des valeurs et parfois des préjugés de son temps. Et une chanson le prouve : Pourqu’Haw

C’est précisément ce qui rend certains passages plus difficiles à regarder aujourd’hui. Ce qui faisait rire ou émouvait un public des années 1950 peut désormais apparaître comme offensant, caricatural ou blessant. Le cas de la chanson « Pourqu’Haw » dans Peter Pan illustre parfaitement cette évolution des sensibilités. Ce morceau, jugé léger et humoristique lors de sa sortie, est désormais analysé à la lumière de ses stéréotypes et de son regard biaisé sur les peuples autochtones.

La chanson « What Made the Red Man Red ? »

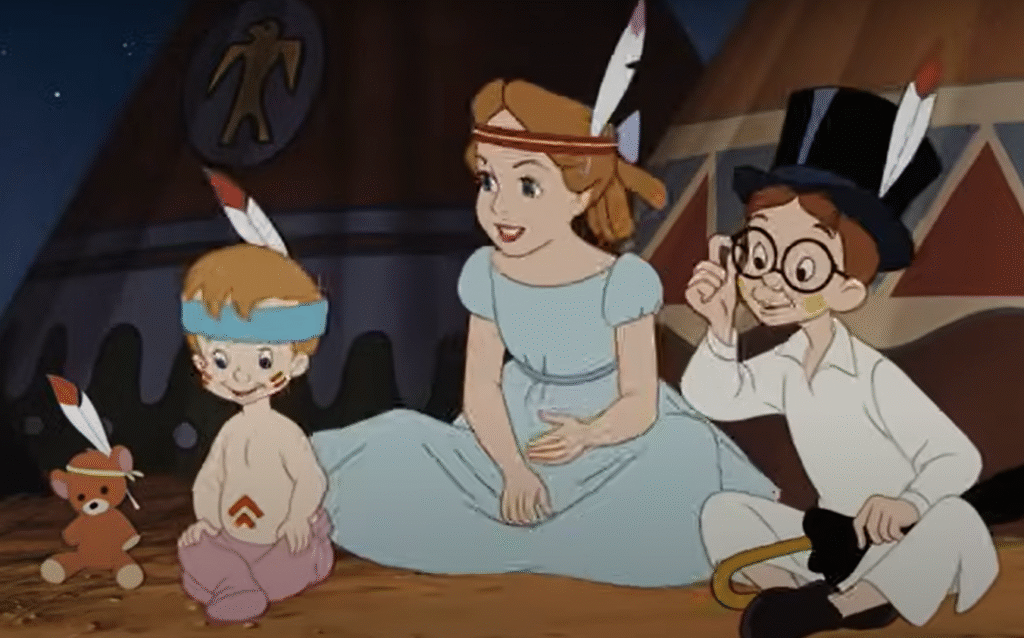

Au milieu de l’histoire de Peter Pan, juste après que le héros a sauvé Tiger Lily des griffes du capitaine Crochet, le récit se tourne vers une célébration. L’enfant est accueilli par une tribu fictive qui l’honore comme un héros. C’est dans ce contexte que résonne la chanson « What Made the Red Man Red ? », traduite en français par « Pourqu’Haw ».

La scène se déroule au cœur d’une représentation stéréotypée : plumes, tomahawks, danses en cercle, chants gutturaux, tipis et attitudes exubérantes. Tout renvoie à un folklore déformé, un imaginaire occidental fantasmé plus qu’à une réalité culturelle. La tribu dépeinte est bruyante, naïve, excessivement expressive et réduite à des coutumes exotiques.

Au centre de la séquence, un échange se construit entre les enfants Darling et le chef de la tribu. L’un d’eux pose une question simple, presque innocente : « Pourquoi les Peaux-Rouges sont-ils rouges ? » La réponse prend la forme d’une légende grotesque : un jeune autochtone aurait rougi de honte en embrassant une fille, et cette couleur serait restée gravée à jamais. S’ensuivent d’autres questions tout aussi caricaturales : « Pourquoi disent-ils ‘ugh’ ? », « Pourquoi disent-ils ‘haw’ ? ». À chaque fois, les réponses sont construites comme des fables ridicules, réduisant les personnages à des êtres infantiles et absurdes.

Derrière l’humour, derrière le rythme entraînant et répétitif de la musique, se cache une vision profondément stéréotypée. Le spectateur rit des postures exagérées, des grimaces et des danses frénétiques, sans toujours percevoir que ce rire repose sur la moquerie d’une culture caricaturée.

Les racines littéraires et coloniales

Il serait facile de croire que les studios Disney sont à l’origine de cette représentation biaisée. Pourtant, le problème remonte à la source : l’œuvre de J.M. Barrie. Créé au début du XXe siècle, Peter Pan introduisait déjà une tribu indienne dans le Pays Imaginaire. Et même à cette époque, la représentation n’échappait pas à la critique : personnages construits sur des traits simplistes, langage pidgin, comportements stéréotypés.

Ces choix reflétaient les mentalités coloniales de l’époque. Les peuples autochtones étaient alors perçus par une grande partie de l’Occident comme des figures « exotiques », « primitives » ou « figées dans le passé ». Le roman de Barrie s’inscrivait dans ce contexte et Disney, des décennies plus tard, n’a fait que reproduire et amplifier cette caricature dans sa version animée.

Ainsi, la chanson « Pourqu’Haw » n’est pas un ajout isolé ou une pure invention humoristique des studios, mais bien une continuité dans une tradition culturelle déjà marquée par les préjugés.

Le contraste avec Pocahontas

Des décennies plus tard, Disney aborde de nouveau la question des peuples autochtones avec Pocahontas. Là encore, une chanson suscite l’attention : « Des Sauvages ». À première vue, on pourrait comparer ce morceau à « Pourqu’Haw » car tous deux concernent directement la représentation des Amérindiens. Pourtant, les intentions diffèrent radicalement.

Dans Pocahontas, la chanson marque un moment de tension dramatique. Les colons anglais se préparent à attaquer les Powhatans, tandis que ceux-ci s’apprêtent à exécuter John Smith. Les deux camps chantent simultanément, chacun traitant l’autre de « sauvage ». Contrairement à l’humour léger et moqueur de « Pourqu’Haw », cette chanson expose la violence des préjugés et la réciprocité de la haine.

En plaçant le même mot dans la bouche des deux camps, la scène souligne l’absurdité des stigmatisations et la manière dont la peur et l’ignorance nourrissent les conflits. Le morceau n’a donc rien de comique : il dramatise les conséquences tragiques du racisme et de l’incompréhension. Là où Peter Pan enfermait les personnages autochtones dans une vision enfantine, Pocahontas cherche à montrer la complexité des relations et la gravité des préjugés.

Réinterprétations contemporaines

Avec le temps, les sensibilités évoluent. La question s’est donc posée : que faire de ces passages problématiques lorsqu’on réadapte les grands classiques ? La version live-action Peter Pan et Wendy sortie en 2023 propose une réponse claire.

Dans cette réinterprétation, la scène des « Piccaninnies » disparaît. Le personnage de Tiger Lily est confié à une actrice d’origine amérindienne, Alyssa Wapanatâhk, qui s’exprime dans une langue autochtone et porte un costume inspiré de traditions réelles. Elle n’est plus réduite à une figure comique ou secondaire. Au contraire, elle joue un rôle actif, allant même jusqu’à sauver Peter Pan, inversant ainsi les dynamiques habituelles du récit.

Cette évolution traduit une prise de conscience grandissante : ce qui faisait rire hier peut aujourd’hui blesser. Les adaptations contemporaines ne cherchent plus à faire perdurer les stéréotypes mais à redonner de la dignité et de la profondeur aux personnages issus de cultures longtemps caricaturées.

Conclusion

L’histoire de « Pourqu’Haw » illustre la manière dont les chansons Disney, au-delà de leur mélodie entraînante, portent en elles des représentations sociales et culturelles. Ce qui apparaissait comme un moment léger de divertissement dans les années 1950 se révèle aujourd’hui comme un témoin gênant d’une vision biaisée et stéréotypée.

En le comparant à des œuvres ultérieures comme Pocahontas, et en observant les réinterprétations récentes comme Peter Pan et Wendy, on constate une progression. La culture populaire n’est pas figée : elle s’adapte, corrige, réinvente. Les chansons demeurent des miroirs de leur temps, et leur relecture permet de mieux comprendre l’évolution des mentalités.