CinéMagique tire sa révérence à Disneyland Paris

Chapitre 1 — Les attractions comme repères collectifs

Dans l’univers Disney, certaines attractions dépassent leur simple statut de divertissement. Elles deviennent des repères — des lieux de rendez-vous, des morceaux de mémoire partagée — incarnant une époque, un style, une vision. Mais les parcs ne peuvent rester immuables : pour accueillir de nouvelles histoires et capter l’attention de nouvelles générations, il faut parfois dire adieu à des expériences devenues emblématiques.

Ce basculement, souvent chargé d’émotion, s’est matérialisé à Disneyland Paris le 29 mars 2017. Ce jour-là, le parc Walt Disney Studios fermait définitivement les portes de CinéMagique, après quinze années de représentations qui avaient marqué des milliers de visiteurs. Dans le vaste Studio 2 — capable d’accueillir 1 100 spectateurs — l’ambiance de cette dernière séance était particulière : un silence respectueux, ponctué de murmures et d’un mélange étrange d’anticipation et de nostalgie. Les familles, les habitués et les curieux se pressaient, conscients d’assister à la fin d’un chapitre important de la vie du parc.

Chapitre 2 — Naissance d’un projet immersif et défis techniques

Pour comprendre l’ampleur de CinéMagique, il faut remonter au 12 mars 2002, date d’ouverture du Walt Disney Studios, pensé comme un parc centré sur le cinéma et la production cinématographique. L’ambition était claire : offrir une expérience immersive, différente des attractions traditionnelles, qui plonge le visiteur au cœur du septième art.

Les Imagineers se sont attelés à la création d’un spectacle universel et innovant. L’idée centrale fut de suivre un personnage ordinaire — un spectateur projeté accidentellement à l’intérieur des films — et, à travers son regard, de balayer l’histoire du cinéma. Le spectacle devait conjuguer jeu live, projections, effets mécaniques et pyrotechniques, jets d’eau, fumée et un dispositif lumineux complexe.

La synchronisation représentait le défi majeur : chaque projection devait s’aligner avec une performance réelle ; chaque effet devait tomber au bon moment pour préserver l’illusion. Les répétitions furent longues et minutieuses : parfois un geste devait être ralenti ou accéléré d’une fraction de seconde pour coller à l’image ; parfois il fallait recalibrer une lumière ou un son. En coulisses, des équipes techniques veillaient en permanence — aux consoles du son, derrière les panneaux de projection, aux commandes des effets — pour que, à chaque représentation, la mécanique reste invisible et la magie intacte.

Chapitre 3 — Un scénario-hommage au cinéma

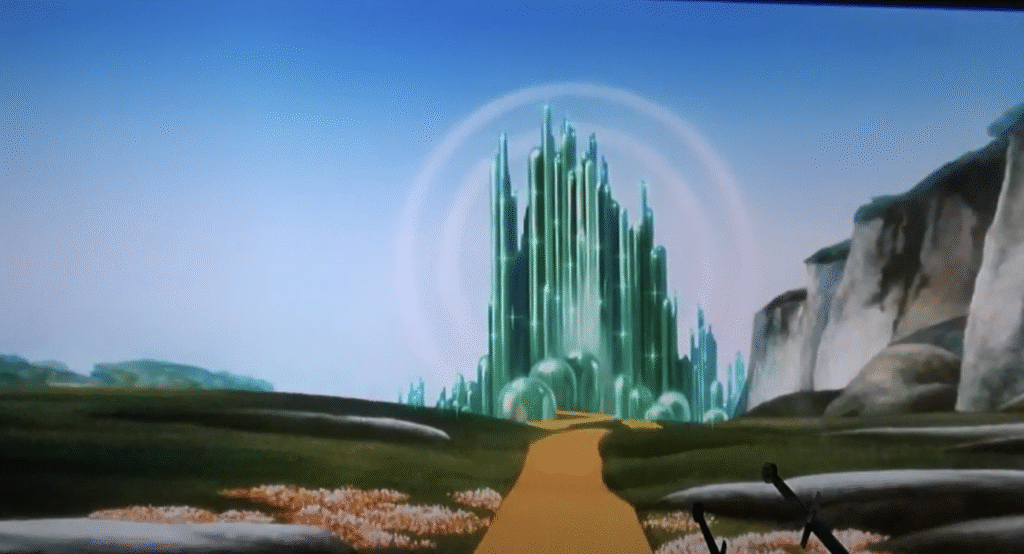

Le récit de CinéMagique servait d’hommage vibrant à l’histoire du cinéma. Tout démarrait par une scène banale : un touriste distrait, installé dans une salle, répond à un appel et, par un retournement magique, se retrouve aspiré dans l’écran, muet et transformé en personnage de film. À partir de là s’ouvrait une odyssée à travers les genres et les époques : le burlesque du cinéma muet, le western spaghetti où les duels éclatent, une comédie musicale sur les toits dignes de Mary Poppins, puis les rues mélancoliques des Parapluies de Cherbourg.

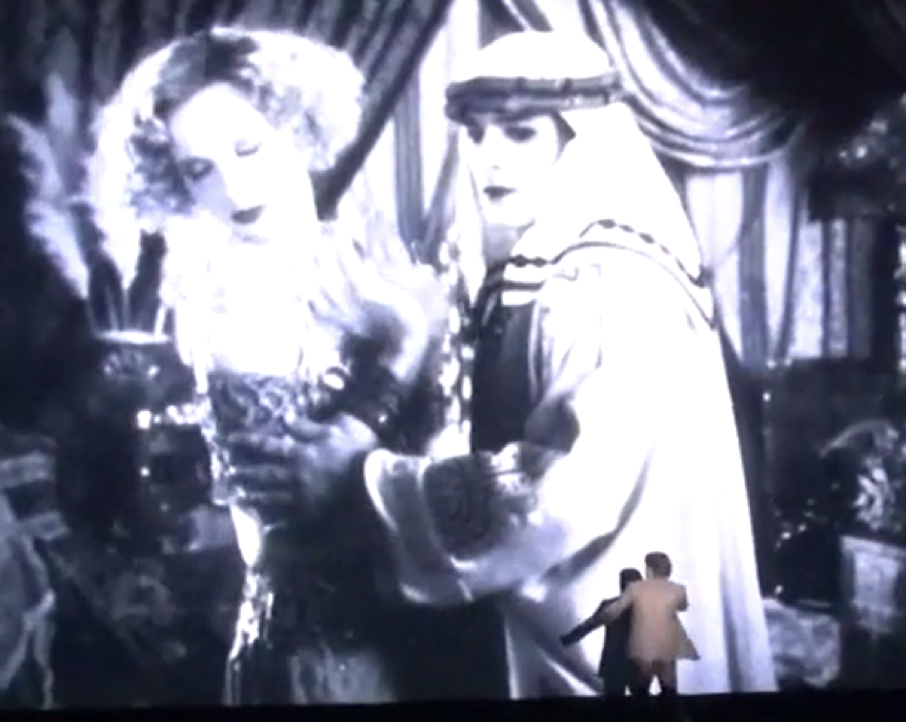

Le périple embarque ensuite des séquences plus spectaculaires et parfois angoissantes : une fuite face à Monstro de Pinocchio, le naufrage du Titanic, des rencontres avec des figures inquiétantes tirées du cinéma d’épouvante, et même un passage dans l’espace aux côtés d’icônes de science-fiction. Le personnage croise aussi chevaliers et créatures médiévales, vit un amour impossible avec une héroïne de film muet — Marguerite — et perd l’être aimé lorsqu’elle demeure prisonnière de son propre film.

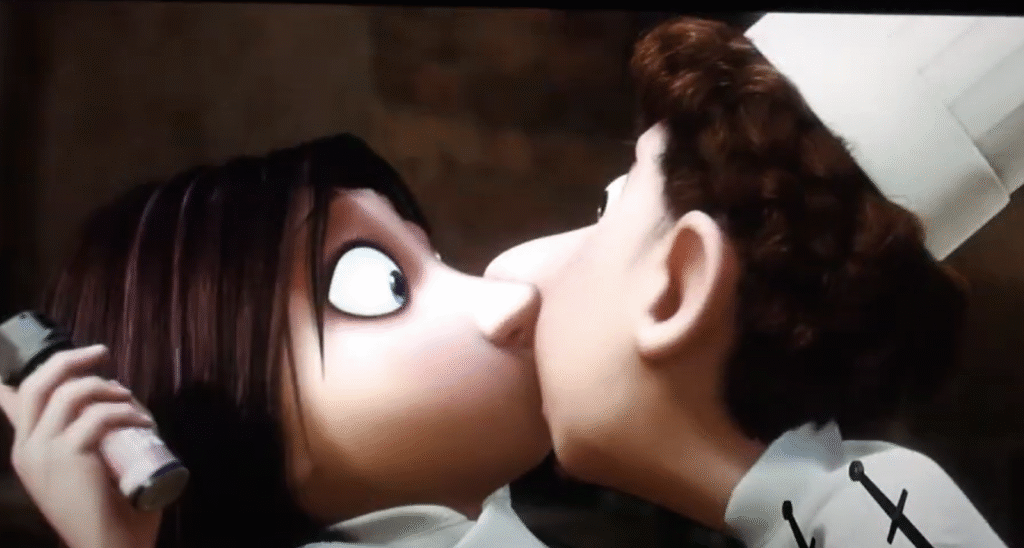

La conclusion, fidèle à l’esprit de rassemblement et d’émotion du spectacle, resta empreinte de magie : la couleur et le son revenaient, une porte s’ouvrait, et le protagoniste pouvait enfin rejoindre celle qu’il aimait. Leur baiser était célébré par une compilation des plus grands baisers du cinéma, offrant une fin à la fois poignante et jubilatoire.

Dès son ouverture, CinéMagique reçut un accueil critique et public enthousiaste, couronné par le Thea Award en 2003. Les louanges portaient sur l’originalité du concept, la maîtrise technique et la richesse des références cinématographiques. Au fil des ans, l’attraction sut évoluer : de nouvelles scènes furent intégrées pour inclure des films récents, certains effets furent modernisés et une adaptation multilingue permit à un public international d’apprécier pleinement le spectacle. Les habitués continuaient de remarquer des détails inédits à chaque visite, renforçant l’attachement émotionnel.

Chapitre 4 — La fin d’une ère et l’héritage durable

Pourtant, malgré ce succès constant, le temps fit sentir ses effets. Les technologies immersives progressaient rapidement et les priorités du parc évoluaient : attirer un public toujours plus large avec des licences contemporaines et populaires devint une nécessité stratégique. La décision fut prise de transformer Studio 2 afin d’accueillir une nouvelle proposition centrée sur l’univers des super-héros.

Le 29 mars 2017 symbolisa ce tournant. La dernière représentation de CinéMagique fut vécue comme la fin d’une époque : rires et larmes se mêlaient dans une salle chargée d’émotion, tandis que la musique orchestrale et l’obscurité finale laissaient place à une forme de recueillement collectif. Il ne s’agissait pas seulement d’éteindre des projecteurs ; c’était la mise en suspens d’un rituel partagé par des générations de visiteurs.

Il y eut toutefois une brève résurrection : en décembre 2018, CinéMagique revint pour une période limitée, légèrement modernisé, avec des effets retravaillés et quelques ajustements scénographiques. Pendant deux mois, la magie opéra de nouveau, mais l’apparition resta courte et l’attraction s’éteignit définitivement après cette parenthèse.

Aujourd’hui, CinéMagique demeure unique dans l’histoire de Disneyland Paris — jamais reproduite ailleurs dans l’univers Disney — et son héritage perdure. Au-delà d’un simple spectacle, elle fut un véritable voyage à travers le cinéma où chaque spectateur pouvait, l’espace d’une représentation, se sentir acteur aux côtés du protagoniste. Les souvenirs des scènes, des personnages, des détails techniques et des frissons partagés continuent de vivre dans la mémoire des visiteurs, preuve qu’une attraction peut, un jour, devenir un élément durable de la culture populaire.

Ça s’est passé un 29 mars 2017 — une date qui conserve une place particulière dans la mémoire collective des parcs et de ceux qui ont eu la chance d’y être.