Avant sa disparition en 1966, Walt Disney laissa derrière lui de nombreux projets d’animation, parfois réduits à de simples notes, parfois déjà engagés dans une véritable pré-production. Parmi ces esquisses, l’un d’eux allait devenir le dernier film approuvé de son vivant : Robin des Bois, sorti le 8 novembre 1973.

L’idée d’adapter la légende anglaise de Robin Hood remonte aux années 1930. À cette époque, les studios cherchaient des récits historiques ou légendaires adaptés au public familial. Ils s’intéressèrent notamment au Roman de Renard, célèbre dans la littérature médiévale européenne. Walt Disney jugea toutefois cette histoire trop sophistiquée pour les enfants et abandonna l’idée, malgré plusieurs tentatives de réintégration du personnage dans différents projets, notamment L’Île au trésor ou encore une adaptation musicale inspirée de Chantecler.

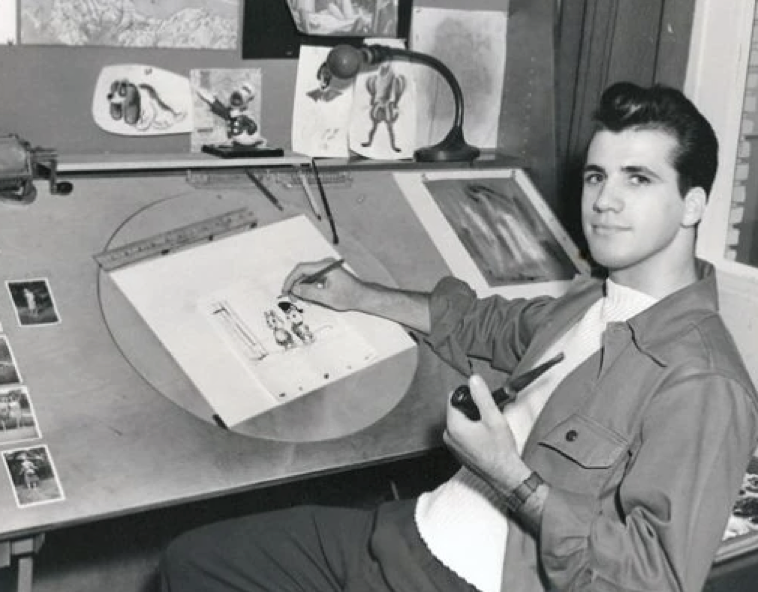

Il faudra attendre octobre 1968 pour que Ken Anderson, animateur du studio, propose une nouvelle voie : transposer la légende de Robin Hood en utilisant uniquement des animaux anthropomorphes. Cette approche simplifiait l’animation, renforçait l’humour, et tirait parti du savoir-faire de Disney dans la création de personnages animaliers expressifs. L’idée fut finalement adoptée et le projet entra en pré-production, marqué à la fois par l’influence durable de Walt Disney et par l’évolution du studio après sa disparition.

L’influence de Disney et l’originalité du film

Même si Walt Disney ne put superviser la production du film, son esprit continua de guider les équipes. Les œuvres de cette période conservent une narration claire, un humour universel et des valeurs fortes telles que le courage, la loyauté et l’amitié. Le réalisateur Wolfgang Reitherman, qui avait longtemps travaillé aux côtés de Walt, assura la continuité artistique.

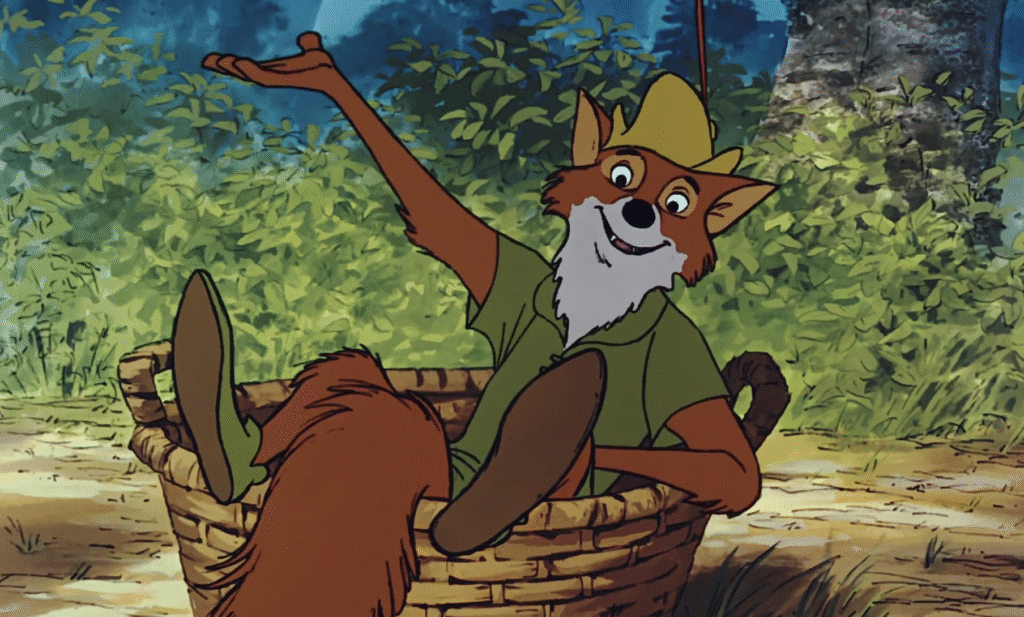

Le choix de représenter les personnages sous forme d’animaux anthropomorphes est l’une des forces majeures du film. Ce procédé, loin d’être un simple artifice esthétique, permet d’exprimer immédiatement le caractère des héros :

- Robin, renard rusé et audacieux, incarne l’intelligence et la ruse.

- Petit Jean, ours massif et bon vivant, est le compagnon loyal et protecteur.

- Frère Tuck, blaireau jovial, apporte une dimension morale et bienveillante.

- Le prince Jean, lion craintif et avare, représente le pouvoir tyrannique et immature.

- Le shérif de Nottingham, loup brutal, illustre la force oppressive.

- Lady Marianne, renarde élégante, introduit la touche romantique du récit.

L’ensemble donne au film un ton à la fois ludique, chaleureux et immédiatement lisible par toutes les générations.

Un style visuel marqué par les contraintes et l’ingéniosité

Le style graphique de Robin des Bois est en grande partie lié aux contraintes budgétaires du studio à la fin des années 1960. Pour réduire les coûts, les équipes eurent recours à la xerographie, technique déjà utilisée pour Les 101 Dalmatiens. Celle-ci permettait de transférer directement les dessins sur les cellules d’animation, offrant un trait plus brut et moins lisse que celui de l’âge d’or, mais parfaitement adapté au ton du film.

Afin d’économiser temps et ressources, les studios réutilisèrent également certaines animations provenant d’œuvres antérieures, comme Le Livre de la Jungle ou Les Aristochats. Si certains critiques y virent une preuve de faiblesse, le charme et l’humour du film permirent largement de contrebalancer ces limitations.

La musique joue un rôle déterminant dans la réussite du long-métrage. Composée par George Bruns, la bande originale mêle légèreté, rythmes entraînants et chansons interprétées par les personnages eux-mêmes. Elle rythme l’action, soutient les séquences comiques ou dramatiques et participe à la construction de l’atmosphère joyeuse et chaleureuse du film.

Réception, thèmes et héritage d’un classique de transition

Robin des Bois est présenté pour la première fois le 8 novembre 1973, au Radio City Music Hall de New York. L’accueil critique est mitigé : certains reprochent la simplicité de l’animation et un style jugé moins ambitieux que celui des grands classiques, tandis que d’autres saluent la vivacité des personnages, l’humour et la fluidité de la narration.

Le public, lui, répond massivement présent. Le film devient le plus grand succès des années 1970 pour les studios Disney, malgré les contraintes budgétaires et la période de transition dans laquelle l’entreprise est plongée. Il marque l’entrée dans ce que l’on appelle désormais la « période Bronze », moins faste mais toujours fidèle à l’esprit du studio.

Le film explore plusieurs thèmes universels qui expliquent en grande partie son succès durable :

- La justice sociale, au cœur de l’intrigue, avec Robin qui combat l’oppression et défend les plus faibles.

- La solidarité et la camaraderie, montrant que l’union fait la force.

- La ruse et l’intelligence, alternatives à la violence brute.

- L’humour et la légèreté, permettant d’aborder des sujets sérieux sans pesanteur.

Robin des Bois demeure ainsi un jalon essentiel dans l’histoire de Disney : un film qui clôt la période directement influencée par Walt Disney tout en annonçant une nouvelle ère. Héritier fidèle de la vision du fondateur, il témoigne de la capacité du studio à perpétuer son âme, même dans les moments de transition.